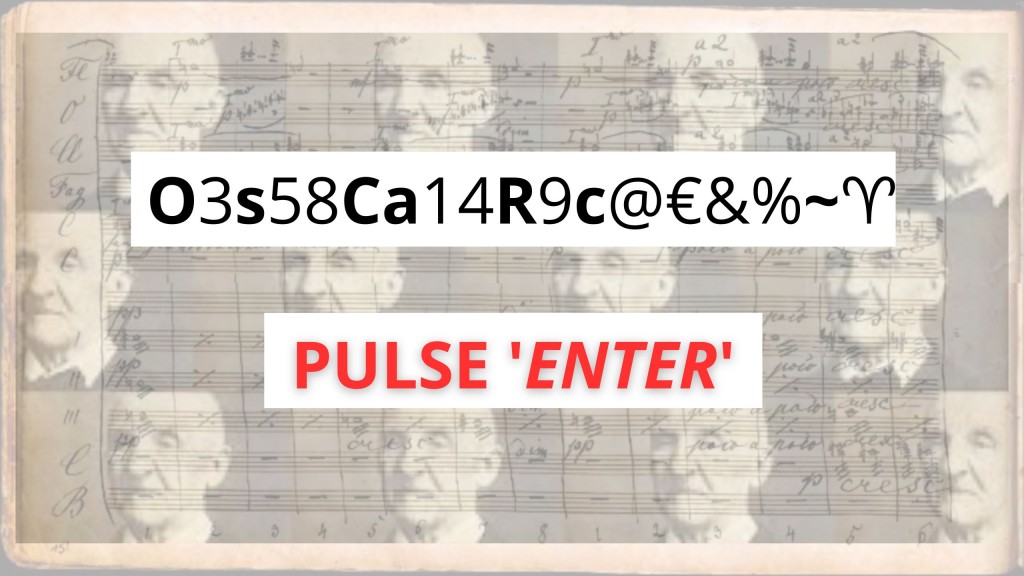

Esta vez iban a ser dieciocho caracteres alfanuméricos, con mayúsculas y minúsculas y, sí, también con signos especiales. Iba a ser la contraseña de las contraseñas, la gran e indescifrable contraseña en esa batalla soterrada que mantenía con ellos dos. La madre de todas las batallas, la de un padre contra sus dos hijos adolescentes. Una batalla secreta. Ninguno de los bandos evidenciaba estar en guerra. Sus cuitas se dirimían en el más estricto silencio, de tapadillo. La madre de las criaturas, su esposa, era ajena a esas rencillas de los tres varones: dos machos jóvenes disputándole el puesto al rey león. Ahí estaba él frente a la pantalla del ordenador con una sonrisa de maliciosa alegría, componiendo su enésima contraseña de control parental. Se sabía ganador: “Esta vez no la descifran ni de coña”. De fondo escuchaba el Scherzo de la Romántica. Anton Bruckner era su compositor favorito y la Cuarta, la quintaesencia, la madre de todas las sinfonías, sobre todo la interpretación de Günter Wand al frente de la Orquesta Filarmónica de Munich. Se lo pensó mucho antes de añadir los dos últimos caracteres: “Seis números, seis letras (tres mayúsculas y tres minúsculas), cuatro caracteres especiales… Me faltan dos. A estos les meto la virgulilla, esa que casi todo el mundo llama ‘el palito de la eñe’. ¡Ignorantes! ¡Virgulilla! Y también les meto el glifo de Aries. ¡Esta sí que es indescifrable! ¡Ja!” En un arrebato de romántica vanagloria, hizo coincidir el tecleo de los dos últimos caracteres con la victoriosa fanfarria final del Scherzo. ¡Enter! Una emoción de grandiosidad se licuó en forma de lágrimas de victoria frente al enemigo derrotado, humillado. ¡Esta vez sí que sí! “A mí dos ‘mocosos’ no me chulean…”

Ya no eran ‘mocosos’, pero a él le gustaba llamarlos así, porque eran sus hijos. La guerra había empezado hacía un año. Primero fueron seis caracteres, luego ocho, nueve, diez… Todas y cada una de las contraseñas, las fueron descifrando los dos cachorros con pasmosa facilidad. El padre los espiaba, controlaba sus conversaciones por WhatsApp sin que ellos lo sospecharan. “Papá ha vuelto a cambiar la contraseña”, decía el pequeño; el mayor respondía: “Espera ahora te paso la clave”. Y al cabo de una o dos horas, los dos leoncillos evadían el control parental para transformarse en dos piratas que navegaban el ciberespacio libres y a su antojo. Al padre esto lo repateaba, pero era un repateo que tenía que aguantarse en silencio, para que los dos jóvenes felones no sospecharan que él andaba al acecho. Era una guerra fría un tanto absurda. ¡A ver quién era más listo! De qué le habían servido todos esos años de estudio de Físicas, todo ese cálculo infinitesimal y la teoría de cuerdas si luego llegaban esos dos y le daban un sopapo de realidad birlándole la contraseña y franqueando el bloqueo hacia la realidad virtual. ¿No querías física cuántica? ¡Pues toma doble ración!

¡Ah, pero esta vez era distinta! ¡Esta vez sí que sí! Esa contraseña era indescifrable. Cerró la sesión del ordenador, apagó la música, salió de la habitación —su particular puente de mando—, bajó al salón y se sentó en el sillón para leer tranquilamente a la espera de que los dos vástagos volvieran del colegio. No tardaron mucho. Al abrirles la puerta el padre, lo saludaron. Intercambiaron amables comentarios paternofiliales, pero los tres sabían que hoy era otro de esos días. El gran reto. Se miraron de hito en hito, disimulando, sonrientes. El padre pensando: “¡Hala, a ver si me chuleáis con esta!”; los hijos mirándose el uno al otro como diciéndose: “La ha vuelto a cambiar, ¿tú crees?”.

Comieron juntos y luego cada cual se puso a sus tareas. Apenas dos horas más tarde, el padre subió al puente de mandol, encendió el ordenador y, por curiosidad, espió el WhatsApp. Un repente de rabia e impotencia le recorrió el cuerpo. “Jo, papá ha vuelto a cambiar la contraseña”, “Nada, tranquilo, bro, a ver qué puedo hacer”, “Vale, date prisa que quiero ver un TikTok”, “¡Tranqui, volverá a escuchar Bruckner, jeje!”… El rey león comprobó que le habían vuelto a descifrar lo indescifrable. ¡Cabrones!, pensó. ¡Y esta vez lo habían logrado en apenas quince minutos! La rabia y la impotencia fueron transformándose en decepción y en una profunda congoja. Se levantó. Encendió el equipo de música. Y volvió a poner la Sinfonía n.º 4 de Bruckner, pero esta vez la versión de Sergiu Celibidache con la Orquesta Filarmónica de Munich. Abatido, se sentó en la silla del escritorio. Con el mando a distancia seleccionó el segundo movimiento, el Andante quasi allegretto. La interpretación de Celibidache es más metafísica. Quizás así podría huir de la física de los hechos. Subió el volumen: el rey león, humillado, ya no era el amo de la manada…

Michael Thallium

Etimogogia en acción

Ponte en contacto conmigo aquí

También puedes encontrarme y conectar conmigo en:

Facebook Michael Thallium y Twitter Michael Thallium